消費者の購買行動を見ていると、ある決定的瞬間に消費者にリーチすることが重要な要素であると考えられる。

それは、家電メーカーで例えると、消費者が店内でテレビを選ぶ際に、各社の商品ラインナップを見るだけに留まらず、これらのテレビが鮮明で高画質に画像を映し出していることが、購買の重要な決定要素になることを見れば分かる。

Amazonが10年前に始めた手法、ある商品を選ぶと、商品ターゲティングにより、レコメンデーション広告が表示されるものや、P&Gが行っただいぶ以前のラジオ番組からテレビ番組への媒体間送客施策「昼ドラ(昼時の主婦を狙ったドラマ制作)」によっても説明できる。英語では昼ドラは、ソープオペラと呼ばれており、その名のとおり石鹸劇として、P&Gといった洗剤メーカーが昼間のテレビスポンサーとなっていたことが語源である。

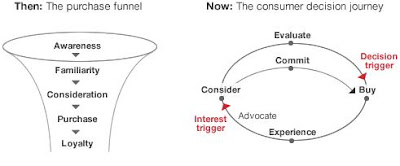

広告・マーケティング業界は、消費者が影響を受けやすいタッチポイントやこれらの瞬間をいつも追い求めていた。ここ数年は、ファネルと呼ばれるメタファーを通じてタッチポイントが理解されている。ファネルの入り口では、消費者が認知しているいくつかのブランドを想起するが、選択する過程でブランドの数が絞り込まれ、最終的には1つのブランドを購入することになる、といったモデルが主流だ。

しかし今日では、ファネルというコンセプトは、消費者の全ての購買行動を捕捉するには十分ではない状況が生じている。それは①選択する商品点数の増大や、②デジタルチャネル(Eコマース)の追加、③専門家と同等の知識を持った消費者の増加、といった要因により、一筋縄で消費者の購買行動が説明できず、より洗練されたマーケティングアプローチが求められる状況にある。

こうした消費者の購買行動を究明するため、約20,000人のサンプルを用いて、5業種、3カ国での事象実験を行ったMcKinsey & Companyの例を以下に紹介したい。

どのような過程を経て消費者は購入決断に至るのか?

消費者は日々ありとあらゆるタッチポイントに触れており、メディア媒体やニュース、家族や友人との会話、商品の利用などによって刺激を受けている。これらの刺激は一見無駄なもののように見える。しかしながらこうした日々の刺激が積層されていくと、小さな興味関心が芽生える「検討トリガー」要因となる。

通常、マーケティングファネルでは、認知>興味関心>検討>購買>ロイヤルティ形成という流れ(左下図)となっているが、自動車・スキンケア・保険・家電・携帯電話に関わる購買行動調査結果によると、全く違う傾向が見られた。(右下図)

(Source;

McKinsey & Company)

現実には、マーケティングファネルはじょうごのような形ではなく、円を描くように動くもので「検討>評価>購買>経験」の4点による推移となる。

「①検討段階」タッチポイントにより興味関心が喚起された後、商品検索やSNSなどで情報収集が行われる。

「②評価段階」検索やSNSで商品や他者による評価を見て自己判断を行う。

「③購入トリガーを経た購買」例えば、在庫切れの不安や友人のおすすめ、時間的制限など、とある刺激を受けた場合、最終的な購入決断となる。

「④経験段階」といった購買後の体験もロイヤルティ醸成上の施策対象に含まれる。

よって、これら4点こそが、重点的にマーケティング活動を実施すべき主戦場としなければならない。

結論

①

タッチポイントを増やし、効率的に運用するだけでなく、メディア媒体と商品の増加により、消費者は洪水のような複数の情報によって刺激を受けていることから、マーケターは新しい方法によりブランドを呈示することが求められる。消費者は新しい呈示材料から購入検討を開始するよう促す。

②

1方通行のコミュニケーションが多方向にシフトし、マーケターから消費者へのメッセージが双方向に変化したことから、よりシステマチックに欲求を充足させ、口コミを制御することが求められる。

③

カスタマーロイヤルティの醸成には2種のタイプが存在する。既存顧客に対するロイヤルティ向上策が一つと、新規顧客が商品を使用した後、使用感や成分、評価などを再度ネットで検索する行動が多く見られることから、こうした顧客や口コミ評価に対するケアが重要なポイントになる。

④

最後に、消費者調査により、あらゆるマーケティング手法、戦略、投下費用、チャネル管理、企業からのメッセージを統一しようとするだけでなく、これら全てが相互に結びつき、相互補完するようにマーケティング施策を実行しなければならない。チャンスをつかむためには投下費用とメッセージ発信効率を高め、影響力を拡大し、消費者へのリーチを最大化することはもちろん、「最適な場所で最適なタイミングで最適なメッセージを示す」必要がある。

By秋山尊謙

0 件のコメント:

コメントを投稿